ДОБРОЕ УТРО (à prononcer Dobrié utra), soit Bonjour en langue russe, est l'un des premiers magazines russes pour la jeunesse, publié à Moscou de 1909 à 1918 dans l'ancienne orthographe prérévolutionnaire. Le spectaculaire titre animalier (peu lisible par le public visé) et les couvertures caricaturales des premiers numéros, entendaient promouvoir un magazine "littéraire et artistique, humoristique et sportif, à destination des petits et des enfants d'âge moyen". Ouvrons quelques exemplaires, récemment numérisés par la Bibliothèque d’État russe pour enfants (НЭДБ), afin d'en juger.

|

| BONJOUR, N°2, édition du 15.01.1909 | | | | | | |

Le

résultat est loin de correspondre au lancement publicitaire, si l'on en juge par l'incohérence du contenu et de la mise en page, qui empilent les rubriques fourre-tout et

les illustrations disparates, souvent empruntées (et sans accréditation) à d'autres magazines artistiques pour enfants, d'origine anglaise, allemande et française.

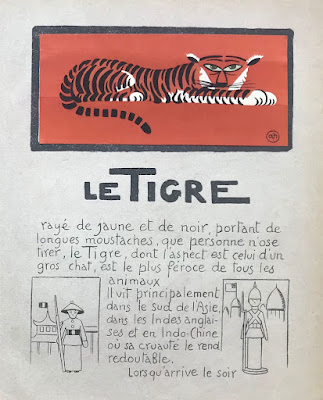

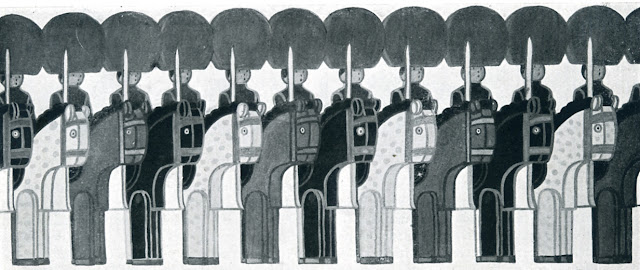

Après avoir reconnu, ça et là, la patte graphique de quelques illustrateurs célèbres (fin XIXe - dbt XXe): John Drawer, Adolf Oberlander ou Wilhelm Busch, nous relevons du côté français diverses planches de Caran d'Ache, Benjamin Rabier ou André Hellé, le plus souvent signées d'un patronyme russe... comme dans cette histoire en deux images - L'éléphanteau rusé et le gamin malin - où l'on reconnaît d'emblée le trait jovial de Rabier.

|

Bonjour N°23, dec 1909 par Benjamin Rabier (signature falsifiée)

| |

|

|

|

|

Bonjour

Bonjour N°8, avril 1909, cul de lampe par A. Hellé (non attribué)

Nous n'avons pas réussi à identifier le périodique français d'où est issue la bande dessinée de l'humoriste Hellé (présentée ci-dessous en quatre épisodes) et dépendons des amateurs de presse satirique du début du XXe siècle pour nous aider à en retrouver la trace. Nous souhaitons surtout pouvoir comparer les textes d'accompagnement.

le Rire, le Bon vivant, la Petite caricature, le Polichinelle, le Sourire, le Pêle-mêle, la Baïonnette, l'Indiscret, l'Assiette au beurre, le Journal, le Gil blas, le Cri de Paris, le Journal amusant etc. Maître Hellé contribua à tous ces supports de presse... plus d'une centaine à partir de 1898. Lequel est le bon ? Les paris sont ouverts !

BM.

Bonjour N°7, Comment les animaux passèrent le Ier jour des fêtes, A. Hellé 1909